Quando la formazione e l’aggiornamento sono un piacere per mente e palato.

Spesso è quanto accade partecipando agli incontri realizzati dalla mia Delegazione AIS. Come nel caso della serata dedicata alla scoperta di alcuni vini della Valtellina, valle subalpina addossata alle Alpi Retiche, dall’inusuale profilo longitudinale e con un terroir variegato dove il “Nebbiolo di montagna” (chiamato Chiavennasca nella provincia di Sondrio, alta Lombardia) esibisce equilibri ben studiati, quasi sorprendenti, e sfumature raffinate, sia al naso che in bocca.

A condurre la degustazione c’è il Dott. Gianluca Macchi, ora responsabile del “GAL Valtellina” dopo molti anni trascorsi come direttore del CERVIM (Centro Ricerca Internazionale, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana), il quale ha raccontato, con trasporto coinvolgente, di un territorio vocato alla coltivazione di uve eccellenti, dove il blasone del vitigno Nebbiolo non si è cristallizzato in ottuse scelte di mercato, ma ha condotto i produttori alla continua ricerca della perfezione, sebbene ogni casa vitivinicola ne abbia dato una propria personalissima interpretazione.

Merito ancor maggiore bisogna riconoscere ai produttori di questa terra i quali, come accade in diverse zone d’Italia, si trovano a confrontarsi con un’orografia del territorio che non facilita il mestiere. Mi riferisco ai terrazzamenti necessari per coltivare la vite in quota: 2.500 chilometri di muretti a secco la cui profondità è corresponsabile della vigoria delle piante e della qualità delle uve. Perché qui il terreno ha uno scheletro importante, ricco di scisti, ma scarso di argilla, presente invece nelle altre regioni di produzione del Nebbiolo. I vini prodotti, perciò, si caratterizzano per una struttura meno imponente, ma eccellono in mineralità e freschezza e possiedono una trama tannica elegante già nei primi anni di vita.

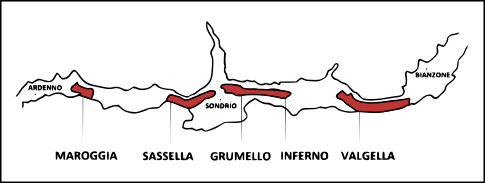

Come al solito, però, generalizzare rischia di condurre a deduzioni banali, quando invece sappiamo benissimo quanta parte rivestano la passione e l’attenzione dell’uomo sull’armonia complessiva di un buon vino. Pertanto, bisogna assaggiare per poter farsi un’idea più precisa della cantina, tenendo sempre presente che l’orientamento prevalente è quello di sfruttare le peculiarità dei cru, parcelle di terreno con caratteristiche uniche per composizione morfologica, esposizione e microclima, in modo da ottenere vini di grande personalità, facilmente identificabili e impossibili da imitare. È una serata dedicata all’unicità, dunque, alle sottozone della DOCG Valtellina Superiore (Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella) con qualche succosa parentesi nel Rosso DOC e nella Sforzato DOCG.

Rosso di Valtellina DOC “Nettare” 2016 (12% vol.) – Tenuta Scerscé di Cristina Scarpellini

Siamo di fronte ad un vino sbarazzino, dai colori delicati e trasparenti del più classico Nebbiolo, ma brillantemente invitanti, a preludio di un’acidità attesa nel sorso. La scelta ponderata di una sobria estrazione dalle uve vendemmiate dopo la seconda metà di ottobre, non incide sensibilmente sul bouquet che offre gradevoli sentori di frutta rossa fresca come la ciliegia, proseguendo verso un frutto di bosco come il mirtillo o il ribes nero; poi la speziatura, proveniente anche dall’affinamento di sei mesi in botti di rovere, il floreale di violette selvatiche e, avendo la pazienza di lasciare emergere anche gli ultimi sentori, una vaga suggestione erbacea. In bocca ritroviamo un’esuberanza piacevole, giovanile, quasi che il vino abbia assorbito le fattezze di Cristina, giovane e intraprendente titolare della cantina Scerscé. Freschezza dunque, ma anche tannini vivaci, di buona fattura e mai irruenti, con i quali giocare ad indovinare l’età migliore: vino pronto, sicuramente, con una maturità percepibile dall’equilibrio delle componenti, esaltate nella chiusura netta e dal retrogusto inaspettatamente amarognolo.

Siamo di fronte ad un vino sbarazzino, dai colori delicati e trasparenti del più classico Nebbiolo, ma brillantemente invitanti, a preludio di un’acidità attesa nel sorso. La scelta ponderata di una sobria estrazione dalle uve vendemmiate dopo la seconda metà di ottobre, non incide sensibilmente sul bouquet che offre gradevoli sentori di frutta rossa fresca come la ciliegia, proseguendo verso un frutto di bosco come il mirtillo o il ribes nero; poi la speziatura, proveniente anche dall’affinamento di sei mesi in botti di rovere, il floreale di violette selvatiche e, avendo la pazienza di lasciare emergere anche gli ultimi sentori, una vaga suggestione erbacea. In bocca ritroviamo un’esuberanza piacevole, giovanile, quasi che il vino abbia assorbito le fattezze di Cristina, giovane e intraprendente titolare della cantina Scerscé. Freschezza dunque, ma anche tannini vivaci, di buona fattura e mai irruenti, con i quali giocare ad indovinare l’età migliore: vino pronto, sicuramente, con una maturità percepibile dall’equilibrio delle componenti, esaltate nella chiusura netta e dal retrogusto inaspettatamente amarognolo.

Valtellina Superiore DOCG Sassella “Stella Retica” 2015 (13% vol.) – Arpepe S.r.l. Società Agricola

Vino franco, di territorio, figlio della storia più profonda della Valtellina, capace di conseguire ottimi risultati perché coniuga il piacere in tutte le sue declinazioni. Prodotto con uve allevate tra i 400 e i 600 m slm, il rosso rubino è intenso, già con accenni granato, provenienti da un processo di vinificazione attento e articolato che transita attraverso 120 giorni di macerazione in tini di legno da 50 hl e si esalta in successivi 18 mesi di affinamento tra tini, botti, cemento e bottiglia. Gianluca approfondisce la degustazione raccontando del microclima e delle condizioni colturali insolite di quest’azienda pluripremiata: i siti di giacitura poggiano su terrazzamenti mediamente più alti (da 8 a 10 m rispetto ai 4/5 m di altezza media) i quali permettono alla vite di attingere ad un quantitativo più cospicuo di nutrimenti nonostante lo scheletro rimanga sassoso e, pertanto, contribuisca notevolmente all’impronta minerale del vino; ma ci troviamo anche in una zona particolarmente protetta dalla furia degli agenti atmosferici, tant’è che tra le asperità rocciose dei muretti a secco riesce ad attecchire il fico d’india, regalando un paesaggio insolito a chi visita i vigneti della Sassella. Il naso è fine, ma ben caratterizzato da una suggestione terrosa piuttosto definita che s’adagia sulla viola e sul frutto maturo di marasca. L’ingresso in bocca è definito da una ricca acidità e da una trama tannica fitta e resistente, grazie alla quale il vino diventa muscolare e di territorio.

Vino franco, di territorio, figlio della storia più profonda della Valtellina, capace di conseguire ottimi risultati perché coniuga il piacere in tutte le sue declinazioni. Prodotto con uve allevate tra i 400 e i 600 m slm, il rosso rubino è intenso, già con accenni granato, provenienti da un processo di vinificazione attento e articolato che transita attraverso 120 giorni di macerazione in tini di legno da 50 hl e si esalta in successivi 18 mesi di affinamento tra tini, botti, cemento e bottiglia. Gianluca approfondisce la degustazione raccontando del microclima e delle condizioni colturali insolite di quest’azienda pluripremiata: i siti di giacitura poggiano su terrazzamenti mediamente più alti (da 8 a 10 m rispetto ai 4/5 m di altezza media) i quali permettono alla vite di attingere ad un quantitativo più cospicuo di nutrimenti nonostante lo scheletro rimanga sassoso e, pertanto, contribuisca notevolmente all’impronta minerale del vino; ma ci troviamo anche in una zona particolarmente protetta dalla furia degli agenti atmosferici, tant’è che tra le asperità rocciose dei muretti a secco riesce ad attecchire il fico d’india, regalando un paesaggio insolito a chi visita i vigneti della Sassella. Il naso è fine, ma ben caratterizzato da una suggestione terrosa piuttosto definita che s’adagia sulla viola e sul frutto maturo di marasca. L’ingresso in bocca è definito da una ricca acidità e da una trama tannica fitta e resistente, grazie alla quale il vino diventa muscolare e di territorio.

Valtellina Superiore DOCG Inferno “Vigneto Fracia” 2015 (13,5% vol.) – Nino Negri

Sorso elegante, intenso, dinamico e armonico, frutto anche di un sapiente gioco di legni che modella ed esalta le importanti caratteristiche del mosto in una mirabile amalgama di durezze e morbidezze. Fracia, il cru, la vigna, conferisce il prestigio dovuto al terroir nel senso più autentico del termine: esposizione, composizione del terreno, microclima, selezione massale, condizioni atmosferiche, ma anche la mano dell’uomo, così presente e così discreta. La pianta scava nei suoi terrazzamenti, attinge i nutrimenti necessari e s’insinua fino alla roccia madre, da cui sugge il minerale che riversa negli acini. La macerazione è breve, ma il frutto carico impone un affinamento ponderato, evolutivo, dove la barrique plasma ed esalta tannini e acidità. La carica del vino è evidente già dal colore rosso granato con rilessi rubino e una profondità da cola. Al naso l’emozione vira immediatamente verso ricordi dolci, di un frutto rosso in confettura, ciliegie, uno balsamico goloso di caramella al rabarbaro e, usando al calice la giusta temperanza, sentori accattivanti di cipria e tè verde. La complessità olfattiva è sostenuta da una struttura imponente, una fitta intelaiatura realizzata da trame sottilissime, ma estremamente resistenti. Le fondamenta acide e minerali sono cosparse di glicerica morbidezza, mentre la sensazione pseudocalorica gioca a rincorrersi con i tannini fini, ma non del tutto maturi. Il produttore suggerisce sette anni di cantina, ma anche solo dopo tre questa bottiglia è stata capace di regalare molte emozioni, talune inaspettate, come la lunga persistenza aromatica del frutto e, soprattutto, la nota rinfrescante di liquirizia e rabarbaro.

Sorso elegante, intenso, dinamico e armonico, frutto anche di un sapiente gioco di legni che modella ed esalta le importanti caratteristiche del mosto in una mirabile amalgama di durezze e morbidezze. Fracia, il cru, la vigna, conferisce il prestigio dovuto al terroir nel senso più autentico del termine: esposizione, composizione del terreno, microclima, selezione massale, condizioni atmosferiche, ma anche la mano dell’uomo, così presente e così discreta. La pianta scava nei suoi terrazzamenti, attinge i nutrimenti necessari e s’insinua fino alla roccia madre, da cui sugge il minerale che riversa negli acini. La macerazione è breve, ma il frutto carico impone un affinamento ponderato, evolutivo, dove la barrique plasma ed esalta tannini e acidità. La carica del vino è evidente già dal colore rosso granato con rilessi rubino e una profondità da cola. Al naso l’emozione vira immediatamente verso ricordi dolci, di un frutto rosso in confettura, ciliegie, uno balsamico goloso di caramella al rabarbaro e, usando al calice la giusta temperanza, sentori accattivanti di cipria e tè verde. La complessità olfattiva è sostenuta da una struttura imponente, una fitta intelaiatura realizzata da trame sottilissime, ma estremamente resistenti. Le fondamenta acide e minerali sono cosparse di glicerica morbidezza, mentre la sensazione pseudocalorica gioca a rincorrersi con i tannini fini, ma non del tutto maturi. Il produttore suggerisce sette anni di cantina, ma anche solo dopo tre questa bottiglia è stata capace di regalare molte emozioni, talune inaspettate, come la lunga persistenza aromatica del frutto e, soprattutto, la nota rinfrescante di liquirizia e rabarbaro.

Valtellina Superiore DOCG Riserva Valgella “Carterìa” 2014 Sandro Fay (13% vol.) – Soc. Agr. Fay di Fay Marco

La sottozona Valgella incontra Marco, rampollo di Casa Fay ed esponente della “nouvelle vague” del Nebbiolo delle Alpi, in quanto il suo amore per il territorio non gli impedisce di fare ricerca per estrarre il meglio che il vitigno ha da offrire. Vino complesso, dunque, figlio di un instancabile processo di perfezionamento che ha trovato la quadratura del cerchio nella fermentazione alcolica in vasche d’acciaio, a cui segue una fermentazione malolattica e la doppia maturazione che si svolge per complessivi 12 mesi tra botti da 30 ettolitri e tonneaux di rovere da 500 litri. Rosso granato importante dai luminosi riflessi aranciati, indici di una freschezza direttamente imputabile al suolo che nella vigna Carterìa si presenta particolarmente acido. Il legno c’è, ma non stona, anzi conferisce la giusta complessità senza estinguere gli aromi secondari che raccontano di ciliegie e piccoli frutti a bacca nera, di violette e spezie decise come il pepe nero e i chiodi di garofano. In bocca si fa sentire la struttura avvolgente anche fatta di tannini setosi e morbidezze, mai rese inopportune grazie ad una freschezza pronunciata, in grado di bilanciare la contropartita gustativa di frutta rossa che evolve in un lungo e piacevole floreale, dove una spiccata mineralità riaffiora anche per via retronasale.

La sottozona Valgella incontra Marco, rampollo di Casa Fay ed esponente della “nouvelle vague” del Nebbiolo delle Alpi, in quanto il suo amore per il territorio non gli impedisce di fare ricerca per estrarre il meglio che il vitigno ha da offrire. Vino complesso, dunque, figlio di un instancabile processo di perfezionamento che ha trovato la quadratura del cerchio nella fermentazione alcolica in vasche d’acciaio, a cui segue una fermentazione malolattica e la doppia maturazione che si svolge per complessivi 12 mesi tra botti da 30 ettolitri e tonneaux di rovere da 500 litri. Rosso granato importante dai luminosi riflessi aranciati, indici di una freschezza direttamente imputabile al suolo che nella vigna Carterìa si presenta particolarmente acido. Il legno c’è, ma non stona, anzi conferisce la giusta complessità senza estinguere gli aromi secondari che raccontano di ciliegie e piccoli frutti a bacca nera, di violette e spezie decise come il pepe nero e i chiodi di garofano. In bocca si fa sentire la struttura avvolgente anche fatta di tannini setosi e morbidezze, mai rese inopportune grazie ad una freschezza pronunciata, in grado di bilanciare la contropartita gustativa di frutta rossa che evolve in un lungo e piacevole floreale, dove una spiccata mineralità riaffiora anche per via retronasale.

Valtellina Superiore DOCG Sassella “Le Prudenze” 2014 (14% vol.) – Az. Agr. Alberto Marsetti

Il primo aggettivo a materializzarsi nella mia mente al termine della degustazione è stato sfacciato. Nella sua accezione migliore, però. Questo vino possiede, con intensità evocativa tutte, le qualità per esaltare i sensi, raccontare il cru da cui proviene e indurre a versarsi il secondo bicchiere. Grande freschezza, tannino polimerizzato, una sapidità importante contro il velluto che accarezza la lingua e una godibilissima sensazione pseudocalorica, che non infastidisce proprio perché ottimamente bilanciata. Gianluca spiega quanto l’annata sia stata difficile, anche se le potenzialità del vitigno erano ugualmente racchiuse nei grappoli i quali, accuratamente selezionati e lavorati, hanno regalato quanto di meglio il loro corredo fenolico potesse offrire. Si è trattato di realizzare in cantina un’opera scultorea, sgrezzando, levigando e affinando la perfezione nascosta negli acini: macerazione e fermentazione a cappello sommerso per 10 giorni in botti da 25 ettolitri; affinamento di 24 mesi al 50% tra barrique nuove e di secondo passaggio; decantazione in vasche d’acciaio (ad escludere qualunque tipo di filtrazione) e ulteriore affinamento in bottiglia per 6 mesi. Tanto lavoro si ritrova nel bicchiere dove il rosso rubino inizia a cedere il passo ad un vivace granato e i profumi danzano tra la frutta matura più scura, come la prugna e la mora, e lo speziato meno dolce, con avvicendamenti di tabacco bruno, legno e un ricordo minerale. In bocca sono tannino e acidità a fronteggiarsi con uguale determinazione e persistenza, mentre la sapidità osserva dall’alto con benevola opulenza, occhieggiando alle note alcoliche di frutta e spezie.

Il primo aggettivo a materializzarsi nella mia mente al termine della degustazione è stato sfacciato. Nella sua accezione migliore, però. Questo vino possiede, con intensità evocativa tutte, le qualità per esaltare i sensi, raccontare il cru da cui proviene e indurre a versarsi il secondo bicchiere. Grande freschezza, tannino polimerizzato, una sapidità importante contro il velluto che accarezza la lingua e una godibilissima sensazione pseudocalorica, che non infastidisce proprio perché ottimamente bilanciata. Gianluca spiega quanto l’annata sia stata difficile, anche se le potenzialità del vitigno erano ugualmente racchiuse nei grappoli i quali, accuratamente selezionati e lavorati, hanno regalato quanto di meglio il loro corredo fenolico potesse offrire. Si è trattato di realizzare in cantina un’opera scultorea, sgrezzando, levigando e affinando la perfezione nascosta negli acini: macerazione e fermentazione a cappello sommerso per 10 giorni in botti da 25 ettolitri; affinamento di 24 mesi al 50% tra barrique nuove e di secondo passaggio; decantazione in vasche d’acciaio (ad escludere qualunque tipo di filtrazione) e ulteriore affinamento in bottiglia per 6 mesi. Tanto lavoro si ritrova nel bicchiere dove il rosso rubino inizia a cedere il passo ad un vivace granato e i profumi danzano tra la frutta matura più scura, come la prugna e la mora, e lo speziato meno dolce, con avvicendamenti di tabacco bruno, legno e un ricordo minerale. In bocca sono tannino e acidità a fronteggiarsi con uguale determinazione e persistenza, mentre la sapidità osserva dall’alto con benevola opulenza, occhieggiando alle note alcoliche di frutta e spezie.

Sforzato “Sfursat di Valtellina” DOCG 2015 (15% vol.) – Casa vinicola Aldo Rainoldi

Realizzato con la “tecnica Amarone”, di cui la Valtellina contesta la paternità, ci troviamo al cospetto di un vino opulento. Le uve sono lasciate ad appassire sui graticci da ottobre a fine gennaio per ottenere una maggiore concentrazione di zuccheri, aromi e polifenoli; si prosegue con circa 60 ore di criomacerazione pre-fermetativa e quindi una macerazione a temperatura controllata con frequenti rimescolamenti delle vinacce, ottenendo un’estrazione imponente; entro la primavera, infine, si svolge la malo lattica che schiude le porte all’affinamento di 18/20 mesi in grandi botti di rovere e si conclude in bottiglia per almeno un anno. Le lunghe e attente lavorazioni creano un susseguirsi sbalorditivo di sensazioni sia a livello olfattivo che gustativo: il rosso granato intenso e compatto ammalia la vista con la sua profondità, attira il naso verso l’imboccatura del bicchiere e lo esorta ad inspirare; il frutto succoso, in questo caso una confettura di susine o la prugna essiccata, non è il maggior protagonista, ma è più simile ad un discreto padrone di casa durante un ricevimento offerto a note speziate, balsamiche ed eteree; sentori di caffè e nocciola tostata sfumano in suggestioni di cuoio e resina; l’ingresso in bocca è sontuoso, fruttato e speziato, con una gradevole sensazione zuccherina di uva sultanina, cacao e legno di cedro, a cui si contrappone un’acidità importante che permette un invecchiamento ben superiore ai tre anni concessi prima dell’attuale degustazione. Vino da assaporare lentamente per godersi appieno l’estasi gustativa e, se proprio si deve, da sposare con cibi saporiti e strutturati.

Realizzato con la “tecnica Amarone”, di cui la Valtellina contesta la paternità, ci troviamo al cospetto di un vino opulento. Le uve sono lasciate ad appassire sui graticci da ottobre a fine gennaio per ottenere una maggiore concentrazione di zuccheri, aromi e polifenoli; si prosegue con circa 60 ore di criomacerazione pre-fermetativa e quindi una macerazione a temperatura controllata con frequenti rimescolamenti delle vinacce, ottenendo un’estrazione imponente; entro la primavera, infine, si svolge la malo lattica che schiude le porte all’affinamento di 18/20 mesi in grandi botti di rovere e si conclude in bottiglia per almeno un anno. Le lunghe e attente lavorazioni creano un susseguirsi sbalorditivo di sensazioni sia a livello olfattivo che gustativo: il rosso granato intenso e compatto ammalia la vista con la sua profondità, attira il naso verso l’imboccatura del bicchiere e lo esorta ad inspirare; il frutto succoso, in questo caso una confettura di susine o la prugna essiccata, non è il maggior protagonista, ma è più simile ad un discreto padrone di casa durante un ricevimento offerto a note speziate, balsamiche ed eteree; sentori di caffè e nocciola tostata sfumano in suggestioni di cuoio e resina; l’ingresso in bocca è sontuoso, fruttato e speziato, con una gradevole sensazione zuccherina di uva sultanina, cacao e legno di cedro, a cui si contrappone un’acidità importante che permette un invecchiamento ben superiore ai tre anni concessi prima dell’attuale degustazione. Vino da assaporare lentamente per godersi appieno l’estasi gustativa e, se proprio si deve, da sposare con cibi saporiti e strutturati.

Valtellina Superiore DOCG Sassella “PG40” 2011 (13% vol.) – Az. Arg. La Spia di Rigamonti Michele

A discapito della normale scaletta di degustazione, l’ultimo vino fa un passo indietro per quanto riguarda struttura e tenore alcolico. Ciononostante risulta talmente caratterizzato da non sfigurare all’assaggio, in quanto l’impronta del terroir è potente, lasciando emerge già al naso la prepotenza minerale dell’anfiteatro roccioso che protegge il suolo su cui sorge il vigneto di quarant’anni. Un cru davvero particolare nella sottozona Sassella che consente alla maison lombarda di fregiarsi dell’appellativo “vin de vieilles vignes” (vino delle vecchie vigne). Rosso rubino insofferente del trascorrere del tempo oltre che delle proprie origini che, dunque, vira prepotentemente al granato, più adeguato ai 48 mesi di affinamento in botte grande, ma soprattutto al terreno ferroso su cui insiste la vigna. Infatti al naso, subito dopo l’intensità dei frutti rossi maturi e dello speziato, è impossibile non lasciarsi incuriosire da una nota vagamente metallica che mi fa propendere a definire questo vino anche sanguigno. Il sorso è ugualmente incisivo, di freschezza e sapidità impressionanti, con un tannino evoluto ed elegante che non cela l’evoluzione gustativa dal frutto selvatico e maturo, allo speziato dolce della liquirizia sino al suadente finale floreale di primula rosa.

A discapito della normale scaletta di degustazione, l’ultimo vino fa un passo indietro per quanto riguarda struttura e tenore alcolico. Ciononostante risulta talmente caratterizzato da non sfigurare all’assaggio, in quanto l’impronta del terroir è potente, lasciando emerge già al naso la prepotenza minerale dell’anfiteatro roccioso che protegge il suolo su cui sorge il vigneto di quarant’anni. Un cru davvero particolare nella sottozona Sassella che consente alla maison lombarda di fregiarsi dell’appellativo “vin de vieilles vignes” (vino delle vecchie vigne). Rosso rubino insofferente del trascorrere del tempo oltre che delle proprie origini che, dunque, vira prepotentemente al granato, più adeguato ai 48 mesi di affinamento in botte grande, ma soprattutto al terreno ferroso su cui insiste la vigna. Infatti al naso, subito dopo l’intensità dei frutti rossi maturi e dello speziato, è impossibile non lasciarsi incuriosire da una nota vagamente metallica che mi fa propendere a definire questo vino anche sanguigno. Il sorso è ugualmente incisivo, di freschezza e sapidità impressionanti, con un tannino evoluto ed elegante che non cela l’evoluzione gustativa dal frutto selvatico e maturo, allo speziato dolce della liquirizia sino al suadente finale floreale di primula rosa.

A prima vista colpisce più del colore giallo paglierino in sé, la sua luminosità, il suo essere cristallino. Ci troviamo di fronte a un “cru”, ovvero a bottiglie realizzate con l’uva proveniente da uno stesso appezzamento di terreno che, nel caso specifico, denota lo storico appellativo della vigna sorta sulla Costa Bignei. I profumi che si sprigionano dal bicchiere sono quelli delicati, ma inconfondibili del Vermentino vinificato in purezza, con riconoscimenti floreali di ginestra, glicine e acacia, fruttati di mela e sfumature citrine, oltre ad inaspettati sbuffi minerali che rendono questo vino piuttosto fine e sicuramente non banale. In bocca freschezza e sapidità si combinano con discreta armonia e, soprattutto, sono equilibrate se confrontate con le cosiddette parti “morbide” del vino, costituite essenzialmente da alcoli e polialcoli. Il sorso regala, dunque, una sensazione complessiva di struttura e maturità anche se manca ancora qualche dettaglio per raggiungere la completa armonia. Pertanto, volendo paragonare questo vino ad un essere umano nell’avvincente giuoco dell’”antropomorfia enoica”, potremmo immaginarcelo sicuramente al maschile, simile ad un giovane uomo, non completamente pronto ad affrontare tutte le sfide della vita, ma dotato certamente di grande consapevolezza.

A prima vista colpisce più del colore giallo paglierino in sé, la sua luminosità, il suo essere cristallino. Ci troviamo di fronte a un “cru”, ovvero a bottiglie realizzate con l’uva proveniente da uno stesso appezzamento di terreno che, nel caso specifico, denota lo storico appellativo della vigna sorta sulla Costa Bignei. I profumi che si sprigionano dal bicchiere sono quelli delicati, ma inconfondibili del Vermentino vinificato in purezza, con riconoscimenti floreali di ginestra, glicine e acacia, fruttati di mela e sfumature citrine, oltre ad inaspettati sbuffi minerali che rendono questo vino piuttosto fine e sicuramente non banale. In bocca freschezza e sapidità si combinano con discreta armonia e, soprattutto, sono equilibrate se confrontate con le cosiddette parti “morbide” del vino, costituite essenzialmente da alcoli e polialcoli. Il sorso regala, dunque, una sensazione complessiva di struttura e maturità anche se manca ancora qualche dettaglio per raggiungere la completa armonia. Pertanto, volendo paragonare questo vino ad un essere umano nell’avvincente giuoco dell’”antropomorfia enoica”, potremmo immaginarcelo sicuramente al maschile, simile ad un giovane uomo, non completamente pronto ad affrontare tutte le sfide della vita, ma dotato certamente di grande consapevolezza. Possiamo considerare questo vino alla stregua dell’ambasciatore prima del territorio e poi della cantina. Anzi, volendo proseguire sulla falsa riga delle speculazioni antropomorfiche, potremmo dire che questo vino ne è l’ambasciatrice. Nel confronto con la bottiglia precedente si coglie immediatamente la differenza di eleganza e personalità, da intendersi non già in senso migliorativo o dispregiativo quanto piuttosto in senso oggettivo. Il limpido giallo paglierino, denota ancora vividi riflessi di smeraldina gioventù, mentre i profumi si fanno più marcati e intensi, seppur di minore complessità. Risultano predominanti i fiori di campo, la ginestra e un turbinio di vegetazione mediterranea che baciata dal sole e lambita dal salmastro, trascina le sue note fresche e sapide anche nel palato. Sorso piacevole e disinvolto, conduce il degustatore ad un secondo assaggio per verificare la consistenza delle sue prime impressioni. Questo Vermentino è femmina, forse per la contaminazione da un 10% di Albarola che la fa atteggiare a giovane donna, sbarazzina e impertinente, con una contagiosa gioia di vivere, vestita di un ampio abito a fantasia floreale che stringe in una mano una pesca matura e nell’altra un mazzetto di erbe odorose.

Possiamo considerare questo vino alla stregua dell’ambasciatore prima del territorio e poi della cantina. Anzi, volendo proseguire sulla falsa riga delle speculazioni antropomorfiche, potremmo dire che questo vino ne è l’ambasciatrice. Nel confronto con la bottiglia precedente si coglie immediatamente la differenza di eleganza e personalità, da intendersi non già in senso migliorativo o dispregiativo quanto piuttosto in senso oggettivo. Il limpido giallo paglierino, denota ancora vividi riflessi di smeraldina gioventù, mentre i profumi si fanno più marcati e intensi, seppur di minore complessità. Risultano predominanti i fiori di campo, la ginestra e un turbinio di vegetazione mediterranea che baciata dal sole e lambita dal salmastro, trascina le sue note fresche e sapide anche nel palato. Sorso piacevole e disinvolto, conduce il degustatore ad un secondo assaggio per verificare la consistenza delle sue prime impressioni. Questo Vermentino è femmina, forse per la contaminazione da un 10% di Albarola che la fa atteggiare a giovane donna, sbarazzina e impertinente, con una contagiosa gioia di vivere, vestita di un ampio abito a fantasia floreale che stringe in una mano una pesca matura e nell’altra un mazzetto di erbe odorose. Difficile parlare di questo vino senza lasciarsi suggestionare dal nome che gli è stato attribuito. Limpido e profondo, il colore predominante è il rosso porpora che, solo inclinando il calice, offre alla vista sfumature di un caldo rubino, richiamando alla memoria le vestigia degli antichi romani. La leggenda narra, infatti, che Vectius Bolanus, comandante di legione inviato nel nord Italia per sottomettere le bellicose tribù dei Liguri, edificasse il primo insediamento stabile sulle alture che dominano la vallata prodotta dalla congiunzione del fiume Vara con il Magra. Quasi scontato ritrovare nel vino alcuni tratti del condottiero che tanta parte sembra aver avuto nella storia del borgo di Bolano: l’impeto del comando si sprigiona nell’intensità dei profumi, solo sfuggevolmente floreali e più marcatamente fruttati con riconoscimenti di amarena e piccole bacche di bosco, ai quali si sovrappongono accenni vagamente speziati come di pepe nero; in bocca l’ingresso è irruento, ma avvolgente, scatenando una battaglia tra la gradevole sensazione pseudocalorica, la discreta morbidezza ed i tannini, ancora un po’ graffianti, ma di buona fattura e perciò smussabili con qualche ulteriore mese di affinamento in bottiglia; più fresco che sapido, ci troviamo di fronte ad un vino “pronto”, nel senso che pur essendo gradevole anche nell’immediatezza, le sue doti potranno essere meglio apprezzate usandogli maggior pazienza. Recuperando la metafora del condottiero romano, questo vino è giovane, esuberante; è un ragazzo che vorrebbe atteggiarsi da adulto, del quale ha tutte le potenzialità, ma a cui, alla stato attuale, sembra mancare un poco di temperanza.

Difficile parlare di questo vino senza lasciarsi suggestionare dal nome che gli è stato attribuito. Limpido e profondo, il colore predominante è il rosso porpora che, solo inclinando il calice, offre alla vista sfumature di un caldo rubino, richiamando alla memoria le vestigia degli antichi romani. La leggenda narra, infatti, che Vectius Bolanus, comandante di legione inviato nel nord Italia per sottomettere le bellicose tribù dei Liguri, edificasse il primo insediamento stabile sulle alture che dominano la vallata prodotta dalla congiunzione del fiume Vara con il Magra. Quasi scontato ritrovare nel vino alcuni tratti del condottiero che tanta parte sembra aver avuto nella storia del borgo di Bolano: l’impeto del comando si sprigiona nell’intensità dei profumi, solo sfuggevolmente floreali e più marcatamente fruttati con riconoscimenti di amarena e piccole bacche di bosco, ai quali si sovrappongono accenni vagamente speziati come di pepe nero; in bocca l’ingresso è irruento, ma avvolgente, scatenando una battaglia tra la gradevole sensazione pseudocalorica, la discreta morbidezza ed i tannini, ancora un po’ graffianti, ma di buona fattura e perciò smussabili con qualche ulteriore mese di affinamento in bottiglia; più fresco che sapido, ci troviamo di fronte ad un vino “pronto”, nel senso che pur essendo gradevole anche nell’immediatezza, le sue doti potranno essere meglio apprezzate usandogli maggior pazienza. Recuperando la metafora del condottiero romano, questo vino è giovane, esuberante; è un ragazzo che vorrebbe atteggiarsi da adulto, del quale ha tutte le potenzialità, ma a cui, alla stato attuale, sembra mancare un poco di temperanza.